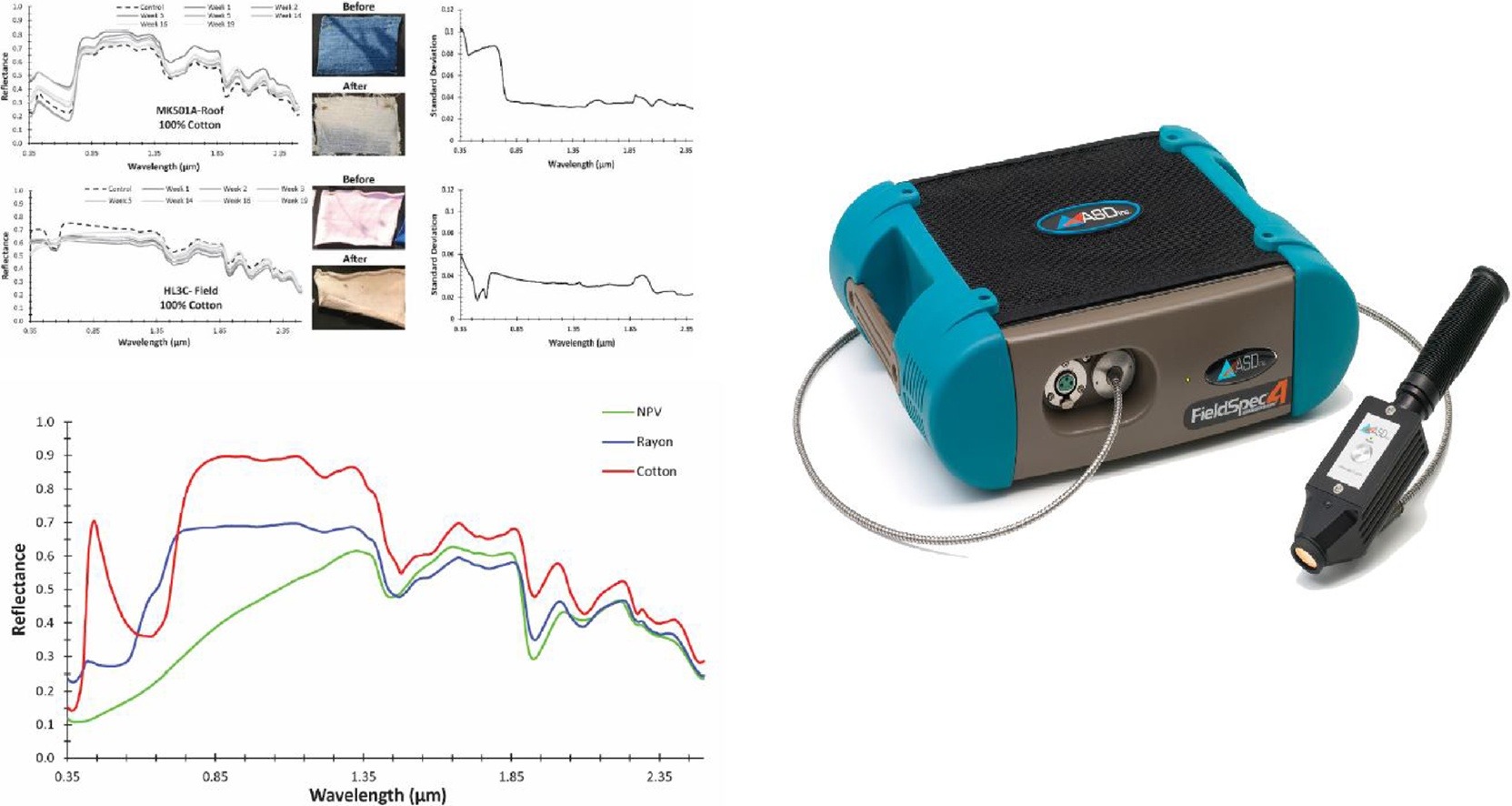

短波红外光谱(SWIR)是近年来蚀变矿物勘查领域的新兴技术,以便携、低成本、高效、指示性强等特点被广泛适用。蚀变矿物白云母、绿泥石、明矾石等含水蚀变矿物中的-OH、H2O等基团能够在SWIR波谱上产生不同吸收峰(Position)和强度(Depth)等信息,这些光谱参数的偏移常常能间接反映温度、物化条件、矿化程度和矿体距离等信息。目前虽然已有大量针对绿泥石勘察标识的SWIR研究,然而由于绿泥石反射率低,易被干扰且Fe-Mg序列复杂,其有效性有所欠缺。针对上述问题,合肥工业大学汪方跃副研究员团队与紫金矿业集团股份有限公司矿产地质勘查院赵俊康总工程师合作对黑龙江多宝山铜矿最新发现的V号矿体开展了系统的SWIR分析,以探索绿泥石矿物的SWIR方法的研究。

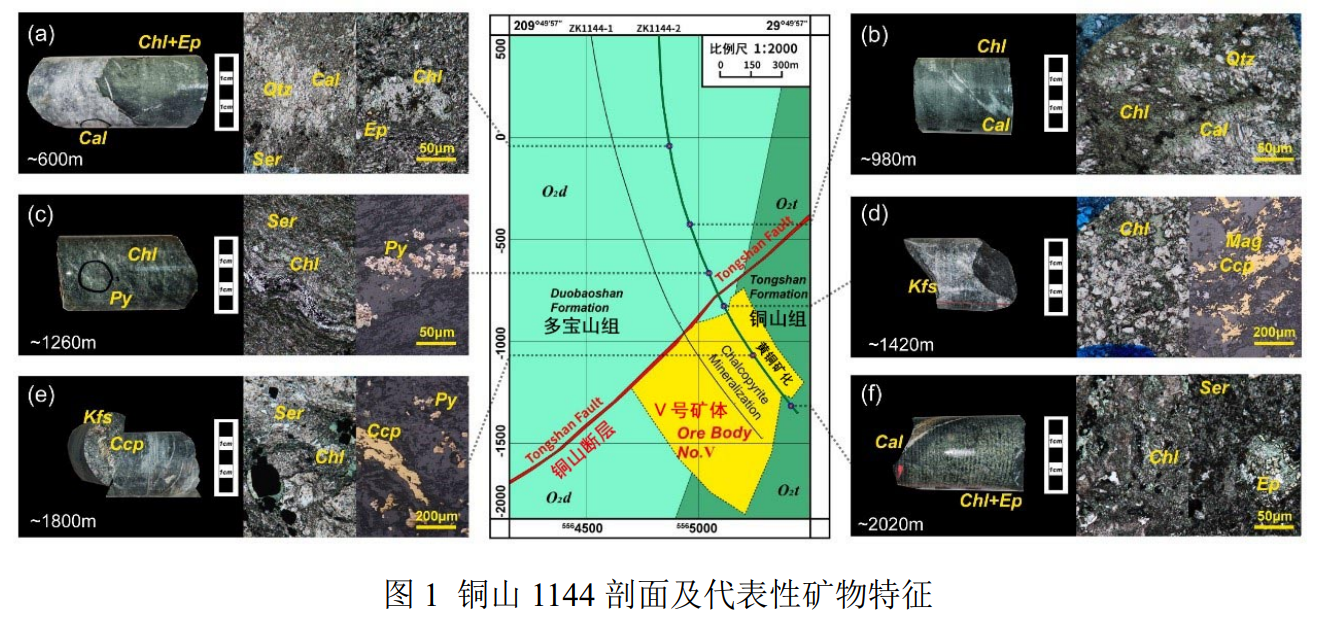

黑龙江多宝山铜矿是世界最古老的斑岩型矿床之一(474.8±4.7Ma),近年来新探明的铜山V号矿体铜储量超200万吨。铜山V号矿体受NW向逆冲退覆的铜山断层控制,矿体勘探工程越过断层即见矿体,同时全孔表现出显著的青磐岩化特征(图1)。然而,勘探工程中并未揭露与之相关的斑岩系统大规模钾化带、热液中心以及被错断的上盘矿体。

本次研究获得取得以下主要认识:

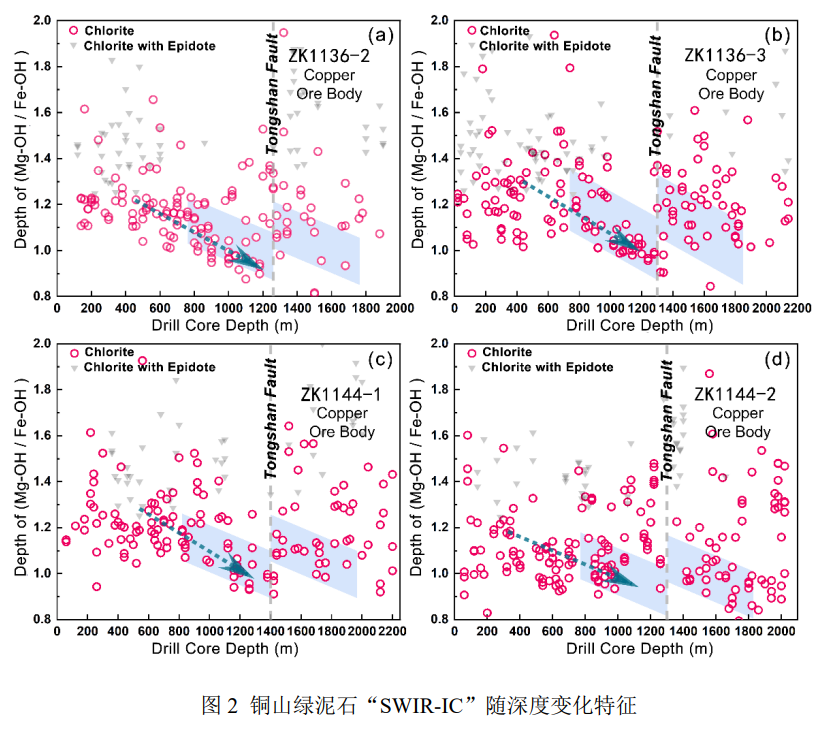

(1)在绿泥石的光谱数据中,Fe-OH峰在断层前并未展示出系统性变化,但越过断层进入矿化区段后其分布范围出现了明显的降低;而Mg-OH峰在断层前表现出系统性的向高偏移,越过断层进入矿化区段后降低且无系统性变化。二者可能分别受到绿泥石中Fe/(Fe+Mg)和含Mg矿物的影响。

在此基础上,研究团队参考白云母和绿帘石SWIR-IC方案,首次提出绿泥石“SWIR-IC”=Depth(Mg-OH/Fe-OH)参数。我们发现该参数受混入绿帘石比例影响。在排除绿帘石干扰后,绿泥石“SWIR-IC”随深度在断层前后呈现了非常明显的线性下降趋势,并且在断层处发生突变,同时断层前后500米具有类似下降特征(图2)。这很好的反映出温度对绿泥石“SWIR-IC”产生影响。基于上述结果,我们推断铜山铜矿的V号矿体可能发育于斑岩系统中青磐岩化与绢英岩化叠加部位,而热液中心可能位于矿体以下的深部。

(2)由于矿石品位分析方法与SWIR分析方法的空间分辨率以及采样位置的不同,导致数据难以融合。我们开发了基于大规模数据编程的耦合投图方法,证实了铜品位与绿泥石“SWIR-IC”与呈反相关(即温度与矿化程度正相关)。这进一步支持绿泥石“SWIR-IC”与矿化温度的内在联系。

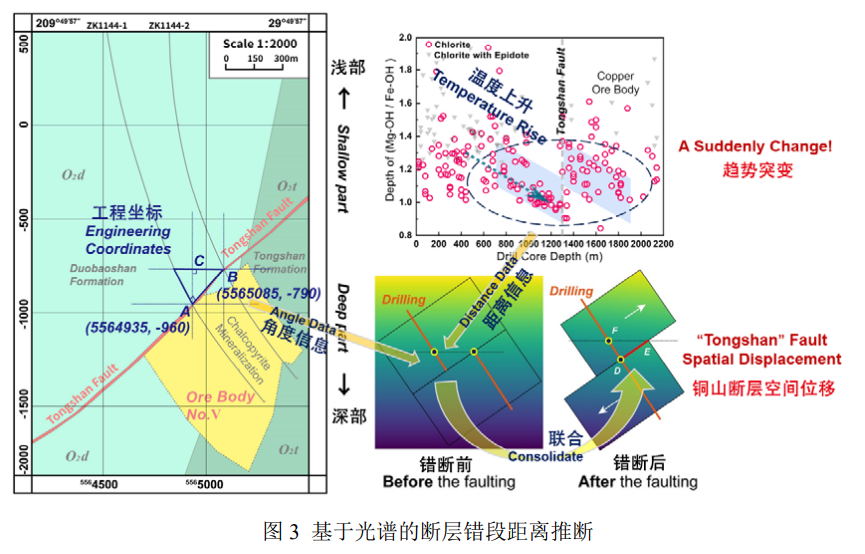

(3)首次通过SWIR光谱来约束断层性质。根据工程坐标信息可推断计算出铜山断层在1144线剖面角度约为48.6°(图3),结合绿泥石“SWIR-IC”在断层前后≈500m的突变范围,可推断铜山断层在V号矿体主剖面的NE29°方向上的滑动距离≈570m。若假设铜山断层为理想平面,则铜山断层构造研究成果转换至NE29°剖面为605-757m。两个方法分析的结果在误差范围内一致,证明了SWIR绿泥石方法可以用于约束断层可能得滑动距离。

本研究受国家自然科学基金项目(编号:42273065,42430811)和国家重点研发计划项目(编号:2022YFC2903604, 2022YFC2903601)联合资助。相关成果以合肥工业大学硕士研究生毕冉为第一作者,合肥工业大学汪方跃副研究员和紫金矿业集团赵俊康总工程师为通讯作者,发表于国际矿床学期刊《Ore Geology Reviews》。

*SWIR原理图引自Burke et al. (2019),转载请注明出处

牛逼啊!居然一作发SCI,虽然但是我不是这个专业的,不太看得懂(

有幸在本科跟导师搞研究发过SCI,确实是比较难发的,光是改稿审核来来回回就是半年多的时间。我只是第三作者,第一是导师,只能说博主牛逼!

但是都把SCI论文放出来了,那不是自盒了嘛(

不过看了一下,你网站已经备案了,那确实工信部一查盒就开完了,不差那点了。。。